更新日:2025年1月31日

RSウイルス感染症は、健康な赤ちゃんを含めて約2歳までにほぼ100%が感染しますが1)、まだ有効な抗ウイルス薬はなく、対症療法が主体となっています。RSウイルス感染症で入院した2歳未満の患者のうち生後6カ月未満の割合は約40%で、月齢別にみた入院数は生後1、2カ月が最も多いことが報告されています1)。

また、2歳未満のRSウイルス入院患者の80-90%は基礎疾患を有していない1,2)ことから、生まれてきたすべての赤ちゃん、とくに生後6カ月未満をRSウイルス感染症から守るためには予防対策が重要だとされています3)。

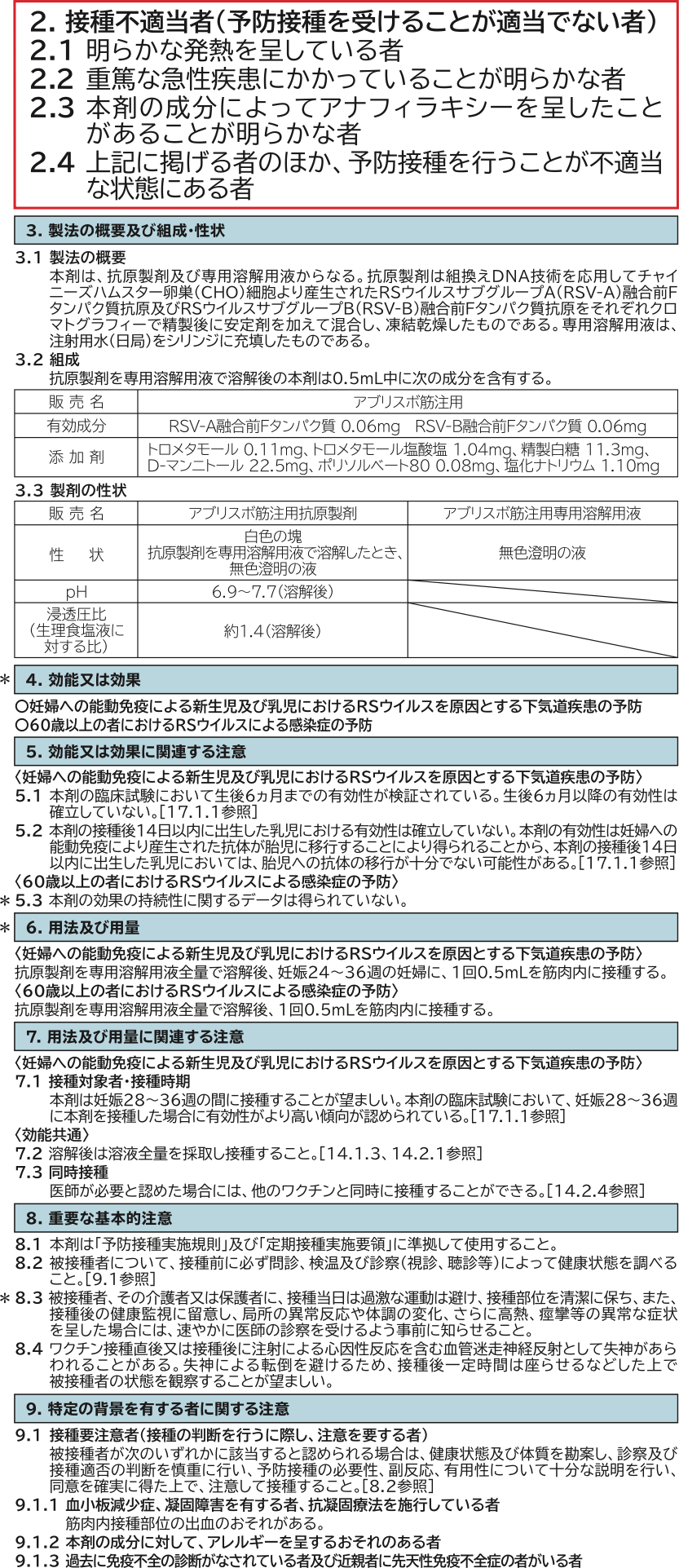

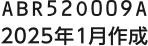

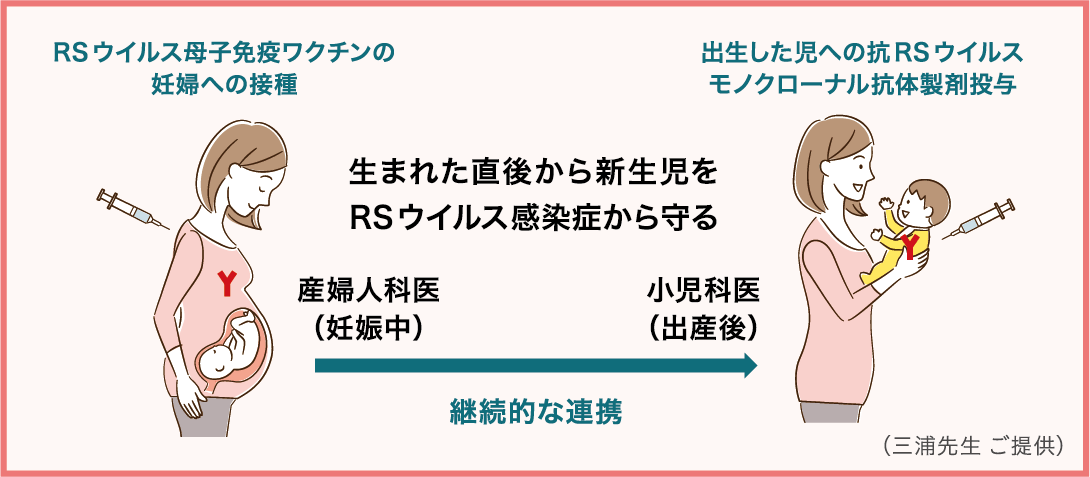

2024年1月、新たな薬剤としてRSウイルス母子免疫ワクチンの「アブリスボ®」が製造販売承認されました。アブリスボ®は、妊娠24~36週の妊婦に単回接種し、妊婦の能動免疫によってRSウイルス感染症から新生児および乳児を守るためのワクチンです(図1)。

これまで「産婦人科診療ガイドライン産科編2023」では、重症化しやすいハイリスク児には、出生後に抗RSウイルスヒト化モノクローナル抗体製剤の投与が推奨されてきました4)。これに対しアブリスボ®は少なくとも出生14日前に接種されれば(注)、出生直後からRSウイルスを原因とする下気道疾患を予防することが期待できます。そのため、アブリスボ®は新生児のRSウイルス感染症を、生まれた直後から予防することが期待されるワクチンとして、今後重要な役割を果たすと考えられます。

注:前置胎盤などで計画分娩が予定されている場合は、ワクチンの効果が現れる期間を確保するため、想定される分娩時期から14⽇以上前の接種を考慮する必要があります。

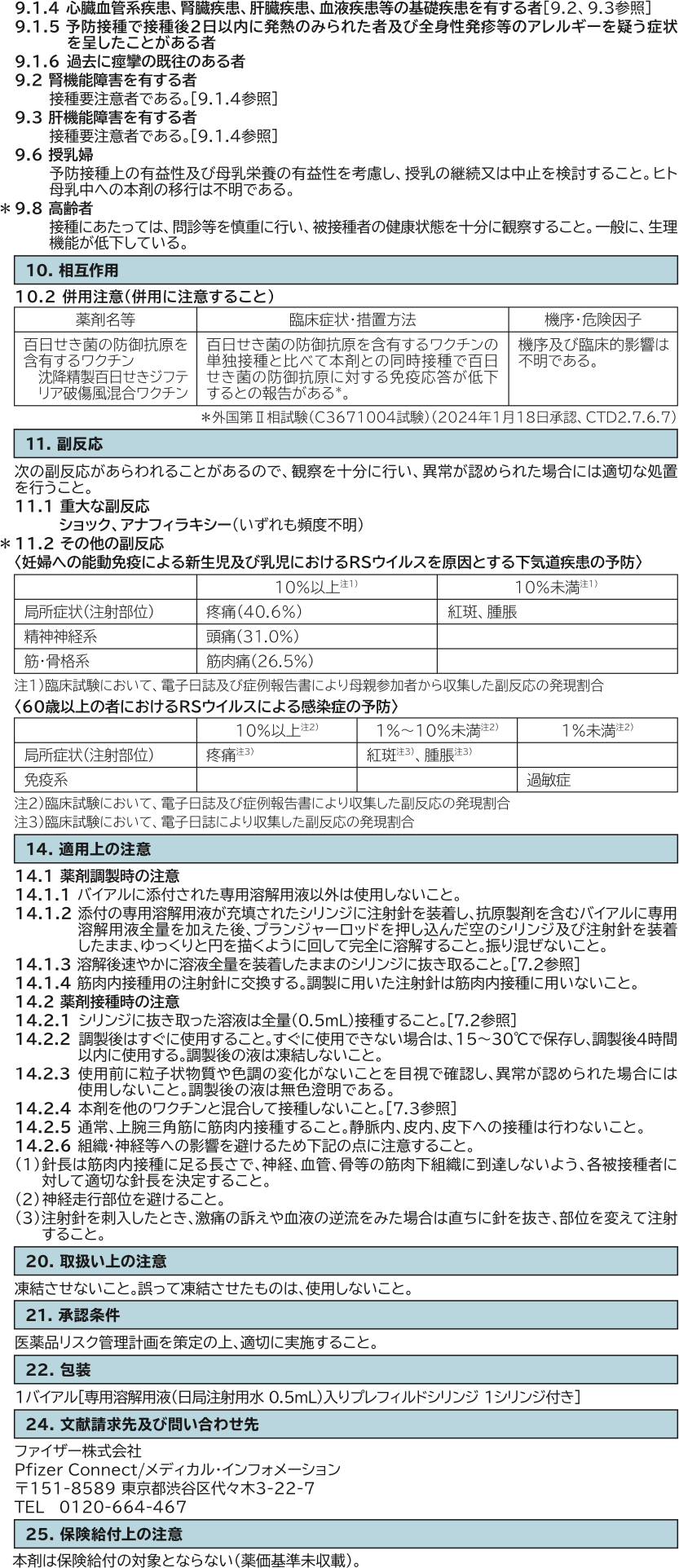

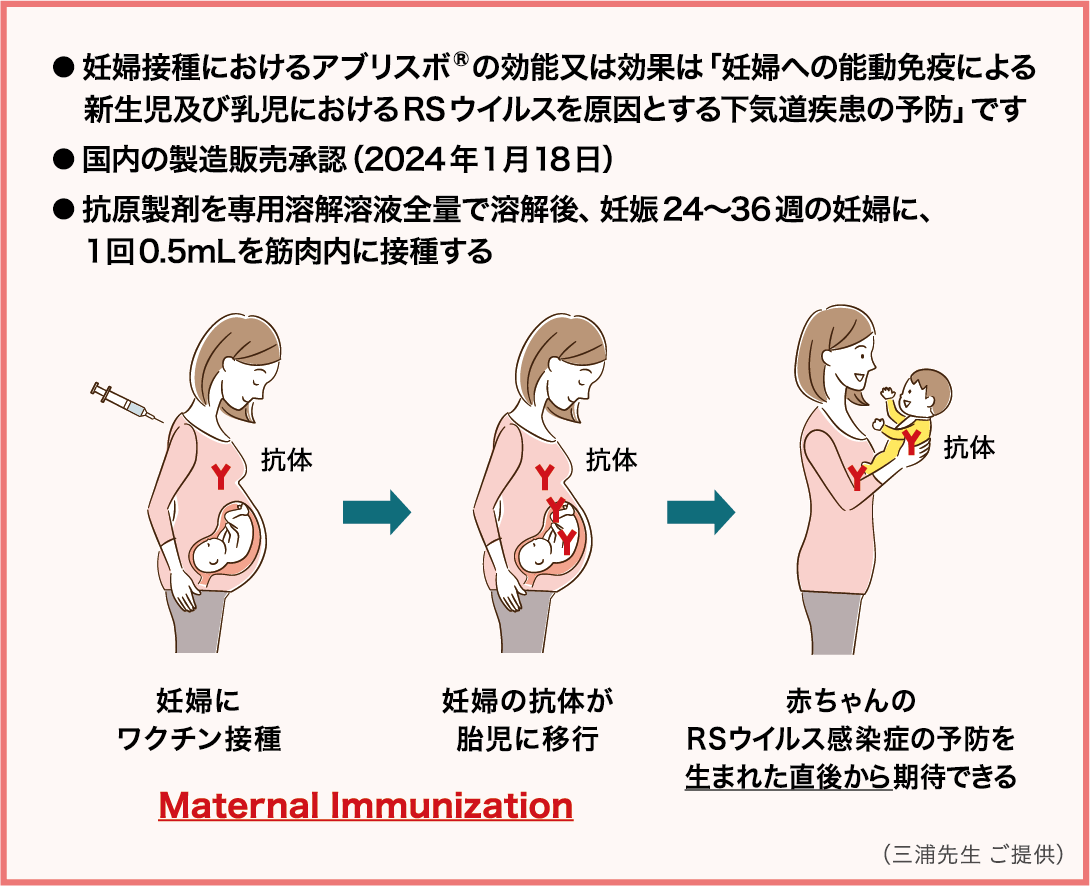

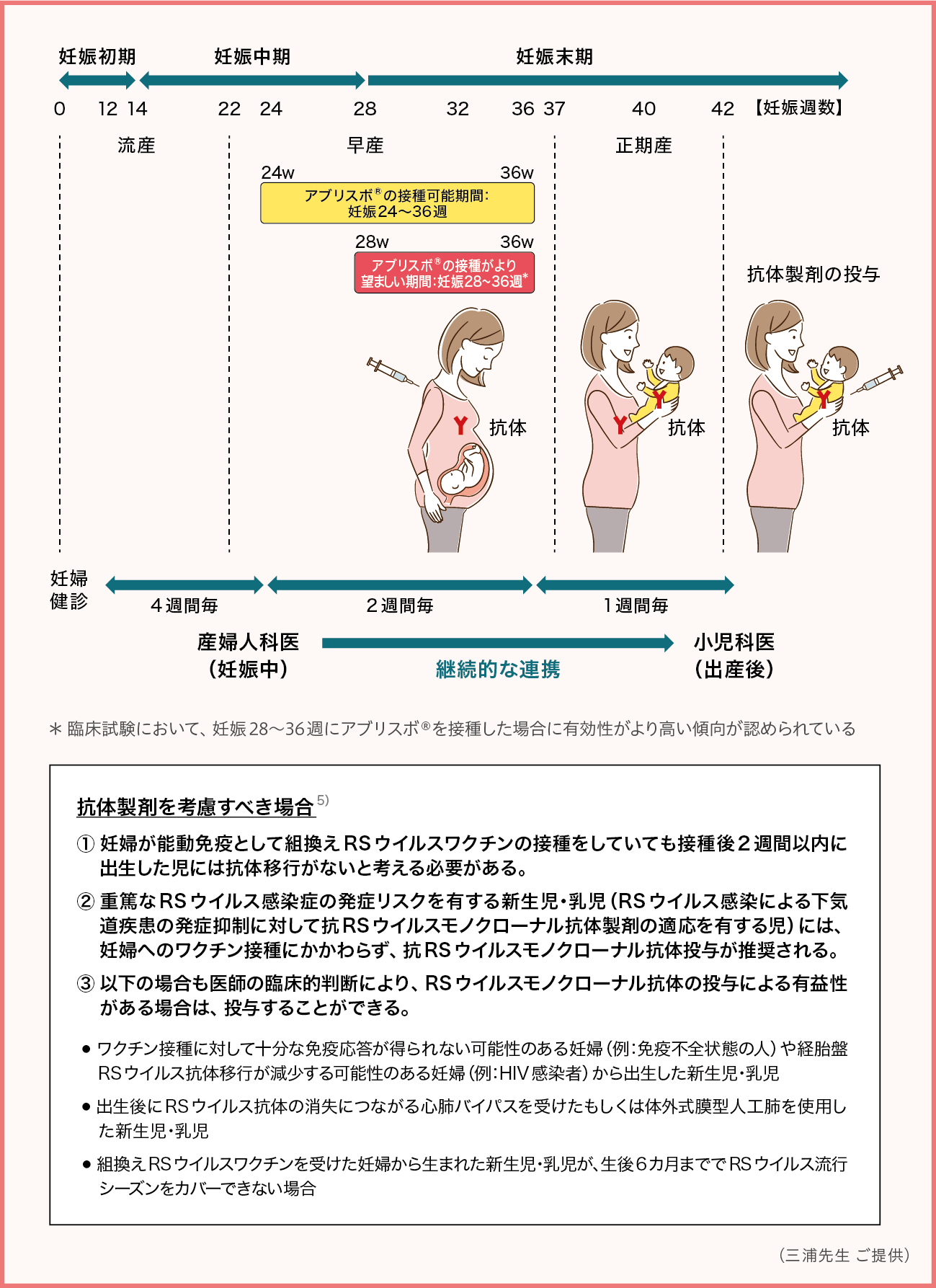

新生児、乳幼児のRSウイルス感染症対策を切れ目なく行うためには、アブリスボ®と抗RSウイルスモノクローナル抗体製剤(以下、抗体製剤)の特徴を活かし、産婦人科と小児科が連携していくことが重要です(図2)。

これらの薬剤については、日本周産期・新生児医学会より「妊婦に接種するRSウイルス母子免疫ワクチンについて 追補版①」(2024年8月23日発出)の中で、アブリスボ®の接種をしていても接種後2週間以内に出生した児では抗体移行がないと考えられ、抗体製剤を考慮する必要があること、また重篤なRSウイルス感染症の発症リスクを有する新生児・乳児などにおいては、妊婦へのワクチン接種に関わらず、抗体製剤が推奨されることが記載されています5)。これらを産婦人科医に周知していくことはもちろんですが、母子手帳等を活用して、母子免疫ワクチン接種の有無や接種時期を小児科医と情報共有していくことが大切になると思います。

森岡 日本の多くの地域では、RSウイルス感染症の流行期が認められますが、母子免疫ワクチンも抗体製剤と同様に流行期を考慮して接種するのでしょうか。

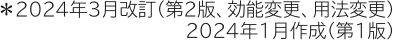

三浦 近年、どの地域でも流行期を予測するのは難しくなっています。アブリスボ®の電子添文には流行期に関する記載はなく、約6カ月間の有効性が確認されていることから、通年での接種が望ましいと考えています(図3)。

森岡 妊娠週数に応じて通年で接種を実施することは、すべての新生児を感染から守るという点で重要と考えられます。一方で、ワクチン接種を受けた妊婦から生まれた新生児・乳児が、生後6カ月まででRSウイルス流行シーズンをカバーできない場合は抗体製剤を考慮する必要があるため、出生後の流行期を注視していく必要があります。

三浦 小児科では、非流行期に出生したハイリスク児へはどのような対応をしているのでしょうか。

森岡 ハイリスク児は入院が基本ですので、出生時よりも退院時が流行期に該当するかどうかで抗体製剤の可否を検討します。退院時が非流行期の場合、来シーズンまで投与できないケースもあるので、出生前にアブリスボ®を接種し、その後は抗体製剤で重症化を抑制するといった流れが理想ではないかと思っています。ただ、この有効性や安全性についてはエビデンスが不十分なため、実臨床でのデータ集積が待たれるところです。

三浦 入院リスクは月齢1、2カ月にピークを迎える1)ので、予防・対策は行えるときに行うという方針がよいかと思います。

森岡 産婦人科医と小児科医はどのように連携していくべきでしょうか。

三浦 先ほども少し紹介しましたが、産婦人科でアブリスボ®を接種した際は、母子手帳の「予防接種の記録(その他の予防接種)」のページに接種済みのシールを貼ることを推進しています。小児科医が母子免疫ワクチン接種の情報を把握することで、新生児や乳児が感冒様症状を呈した場合、他の感染症との鑑別診断の助けになるかもしれないと考えています。

森岡 産婦人科医からの情報は、抗体製剤の適応を考えるうえでもとても有用です。新生児、乳児をRSウイルス感染症から継続的に予防・対策していくためには、産婦人科医も抗体製剤について、小児科医も母子免疫ワクチンについて理解を深め、相互に連携することが重要です。

森岡 今後、RSウイルス感染症の予防・対策はどのように進んでいくとお考えですか。

三浦 現在、厚生科学審議会では母子免疫ワクチンの定期接種化実現に向けて、安全性に関する情報を収集しており、その後はファクトシートの作成を進めるとされています6)。

森岡 抗体製剤も今後、全乳児へ適応が拡大していく可能性が考えられます。母子免疫ワクチンと抗体製剤がともに定期接種化する時代が来れば、理想の体制といえるかもしれません。

RSウイルス感染症はすべての赤ちゃんに重症化の可能性があり、その対策は重要です。RSウイルス母子免疫ワクチンは、出生直後からRSウイルス感染症の発症および重症化を抑制することが期待されています。今後は、産婦人科医と小児科医が連携し、抗体製剤と併せた予防・対策に取り組む必要があります。

● 参考文献

1)Kobayashi Y, et al. Pediatr Int. 2022; 64: e14957.(本文献の著者4人はいずれもファイザー株式会社の社員である、本試験はファイザー株式会社の資金により実施された)

2)Yanagisawa T and Nakamura T. Pediatr Int. 2018; 60: 835-838.

3)厚生労働省:RSウイルス感染症Q&A(令和6年5月31日改訂) https://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/rs_qa.html(2024年11月18日時点)

4)日本産科婦人科学会/日本産婦人科医会(編). 産婦人科診療ガイドライン産科編2023.

5)日本周産期・新生児医学会、感染症対策委員会.妊婦に接種するRSウイルス母子免疫ワクチンについて 追補版①.https://www.jspnm.jp/modules/notice/index.php?content_id=111(2024年10月11日時点)

6)厚生労働省:第27回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会 ワクチン評価に関する小委員会 資料 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_43265.html(2024年11月18日時点)